En préambule à son intervention lors d’Open Experience #4 sur l’open science du 17 juin, Pierre-Carl Langlais fait le point sur les enjeux de modèle économique de l’open access.

Le mouvement open access est d’abord né d’une exclamation : « open access ! », libérez le savoir ! tout le savoir ! tout de suite ! L’abaissement indéfini des coûts de publication électronique mettait un terme aux entraves techniques et physiques de la communication scientifique. Les chercheurs pouvaient consulter sans attendre les publications de leurs pairs ; le grand public pouvait accéder sans intermédiaire.

Cet idéal de l’accès immédiat n’a pas disparu. Mais tout est devenu plus compliqué. Le libre accès aurait dû acter l’indépendance de la recherche à l’égard du marché : il est l’objet d’enjeux économiques considérables. Les multinationales de l’édition scientifique ne se sont pas effondrées : leur emprise est même plus forte que jamais ; de nouveaux entrants viennent prendre leur part du gâteau. Cette marchandisation croissante n’est pas irrémédiable : de nombreuses initiatives visent à transformer la recherche en bien commun.

Un déplacement de la valeur

Le libre accès a accéléré une mutation déjà bien engagée : les grands groupes comme Elsevier ou Springer se transforment en industrie culturelle. Ils ne vendent plus de revues ; ils vendent des fétiches.

La valeur objective d’une publication et de ses coûts de production est remplacée par lavaleur subjective de sa réputation sociale. L’édition électronique ne coûte plus rien : les auteurs et les évaluateurs réalisent l’essentiel du travail et ne sont pas payés pour cela. L’apport de l’éditeur ne cesse de diminuer et pourtant, les prix ne cessent de s’envoler. Les abonnements annuels de certaines revues s’établissent facilement aux alentours plusieurs milliers d’euros.

Le prix est ainsi délié de toute valeur marchande rationnelle. Si les revues parviennent malgré tout à se vendre, c’est parce qu’elles symbolisent autre chose : une valeur sociale et symbolique, qui fait figure de référence dans une communauté scientifique. En accord avec des critères d’évaluation assez similaires d’un pays à l’autre, les universitaires et leurs laboratoires d’affiliation doivent publier régulièrement des articles dans des revues qualifiantes.

En détenant un large corpus de « revues qualifiantes », un éditeur comme Elsevier s’assure une véritable rente, doublement financée par l’argent public : les chercheurs sont payés pour écrire dans les revues ; les bibliothèques publiques rachètent ces mêmes revues. Dans ce cadre, la publication scientifique génère des profits considérables. Les chiffres d’activité de Reed Elsevier en 2013 sont évocateurs : 7 milliards d’euros de chiffre d’affaire, 2 milliards d’euros de marges. Ce n’est pas là un cas isolé : les quatre grands du secteur dégagent des marges supérieures à 30%.

Le libre accès dit « auteur-payeur » ou « gold », entérine définitivement ce déplacement de la valeur. Les chercheurs achètent des droits à publier. Un article est ainsi payé d’avance et pourra être mis gratuitement en ligne (souvent sous une licence libre). Les auteurs en retirent un apport purement symbolique : la notoriété et la réputation de la revue, qui devrait rejaillir sur leur parcours académique.

Ce modèle auteur-payeur consacre la stratégie commerciale des grands éditeurs. Un droit à publier constitue un bien non évaluable. Il peut être fixé arbitrairement, au risque que l’évaluation marchande se substitue à l’évaluation scientifique.

Des industries de la données

Dans ce cadre, les revues sont-elles totalement dévaluées ? Ne valent-elles plus que pour leur réputation et leur image symbolique ? Pas tout-à-fait. Si les articles eux-mêmes peuvent, de moins en moins, être vendus en tant que tels, de nouveaux gisements de valeurs commencent à se constituer.

L’extraction automatisée des textes scientifiques (ou scientific text mining) est une activité en pleine expansion. D’une efficacité croissante, les outils d’analyse sémantique révolutionne l’antique pratique de l’état de l’art : les enseignements de millions d’articles peuvent être rapidement synthétisés. Le projet text2genome a ainsi pu cartographier en quelques années les connaissances scientifiques sur le génome humain en extrayant les données de 3 millions d’articles de recherche. Ces procédés représentent une substantiel gain de temps : il aurait fallu à une équipe de recherche des dizaines d’années de travail continu pour parvenir au même résultats.

Les acteurs dominants de l’édition scientifique ont bien l’intention de capter cette valeur nouvelle. Elsevier et Springer mènent un intense lobbying auprès de la Commission Européenne afin de faire prévaloir des licences contractuelles, négociées au cas par cas. Les nouvelles conditions d’accès d’Elsevier actent ainsi une privatisation de la loi : reconnaissance d’une contrainte d’utilisation non-commerciale sur les données et non seulement les jeux de données (en contradiction avec le domaine public de l’information), obligation de passer une API comprenant de nombreuses limitations (pas plus de 200 caractères de texte extraits)…

Et, surtout, tous les projets de recherche désireux de faire du data-mining doivent se faire enregistrer. C’est ainsi que l’on glisse d’une industrie de la donnée, vers une industrie de la méta-donnée. Le data-mining selon Springer et Elsevier s’apparente à une transaction commerciale non monétaire : les projets doivent céder leurs métadonnées pour obtenir les données du corpus éditorial. Ils alimentent ainsi à un immense tableau de bord de la recherche mondiale, qui représente un redoutable outil marketing. Google Scholar aurait pu constituer une alternative viable : probablement soucieuse de ne pas froisser les éditeurs historiques, Google a intentionnellement sous-développé son service (en omettant notamment de lui adjoindre une API).

Les méta-données suscitent les convoitises de nouveaux acteurs. Le modèle économique des réseaux sociaux académiques repose sur la captation croisée d’informations bibliographiques et de données personnelles (profil utilisateur, relations sociales). À l’instar de Facebook ou de Twitter, ils exploitent les traces des utilisateurs à des fins publicitaires. Leur ambition est cependant plus large : Researchgate tente de peser sur la définition des métriques et des systèmes d’évaluation. On assiste ainsi à l’émergence de service premium, destinés à renforcer la visibilité du chercheur et, par conséquent, sa notoriété, sa citabilité, et, fine, l’avancement de sa carrière professionnelle.

Vers un retour des communs ?

L’open science n’est ici rien de plus qu’un argument communicationnel. La libération des publication scientifiques dissimule de nombreuses enclosures émergentes. Données textuelles, bibliographies, données personnelles : tous ces éléments pourtant non appropriables selon le droit de la propriété intellectuelle font l’objet d’une intense marchandisation.

Et pourtant, rien n’est irrémédiable. « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve » : la maxime d’Hölderlin s’applique particulièrement bien aux communautés scientifiques. L’accélération du processus de marchandisation de la recherche suscite une prise de conscience inédite. Des mouvements comme The Cost of Knowledge parviennent à fédérer des milliers de chercheurs internationaux.

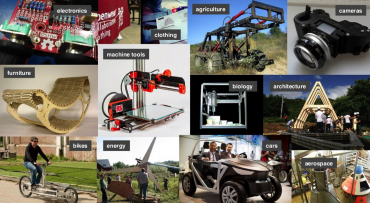

La refondation de la recherche autour des biens communs n’est pas qu’une vaine idée. Les technologies numériques ne renforcent pas seulement les puissances économiques existantes. Elles autorisent l’avènement d’une nouvelle économie du savoir, où l’allocation des ressources ne se détermine pas sur une base marchande. Wikipédia est un exemple emblématique de ce processus de « communisation » : initialement conçue comme une encyclopédie commerciale classique, elle est progressivement appropriée par la communauté des contributeurs.

L’activité scientifique pourrait-elle devenir un bien commun ? Elle l’est déjà en partie : l’écriture et l’évaluation des publications dépendent fréquemment d’un investissement purement bénévole. Le reflux des revues traditionnelles ne profite pas seulement aux méta-bases de données des grands éditeurs et aux réseaux sociaux scientifiques. Des structures horizontales, conçues de pairs à pairs, prennent depuis peu une ampleur inédite. Créé en début d’année pour libéré les données scientifiques, Academic a rencontré un succès foudroyant. Certaines communautés de recherche ont entrepris de s’auto-organiser en toute indépendance. C’est le cas des wiki studies (ou études des dispositifs Wikis) qui disposent d’une méta-revue (la Wikimedia Research Newsletter), de bases de données bibliographiques (Wikilit, et Wikipapers), de dépôts d’outils et de techniques… Des start-ups créent des outils d’édition simplifiés, qui facilitent la mise en ligne et l’accessibilité des recherches.

Le principal blocage est administratif. Tant que l’évaluation de la recherche dépendra de revues commerciales qualifiantes, les acteurs commerciaux dominants maintiendront leur suprématie. Tant que les données de la recherche seront placées dans un statut d’exception par rapport au régime général des données publiques, elles feront l’objet de nombreuses enclosures.

L’on se trouve ainsi à la croisée des chemins. L’atelier Open Experience du 17 juin permettra de clarifier ces tendances complexes et contradictoires, d’où découlera la science de demain.